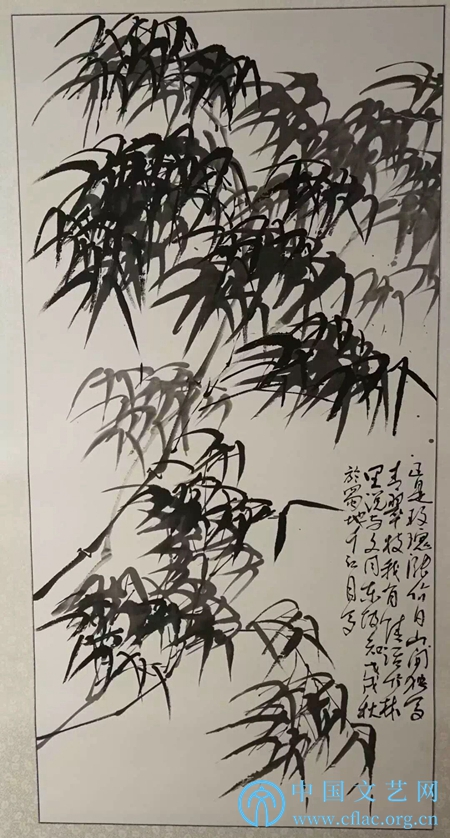

满园翠竹随风舞,一方砚田水墨醉

——观千江月写竹

卢加强作品

诗曰:“晨随清风写墨竹,夜借明月寻蝉音,闹市不唱流行曲,书斋常怀古人心。”此诗作者乃蜀中墨竹画家千江月也。千江月者,文同故里人氏、美学博士——卢加强先生是也,系四川省沫若艺术院院长,中国文化创意策划界高人,与吾相识有年。他之画竹,缘起于先贤文同。文同善画墨竹,乃湖州竹派之肇始者,中国文人画的重要源头。中国画分为“山水、花鸟、人物”三种。墨竹属于“花鸟画(种)”之一科。更有意思的是,竹与其他花鸟画又有所不同,历史上,出现了“湖州竹派”。梅、兰、竹、菊四君子,为何梅、兰、菊未能各成为一派,国色天香的牡丹未能成为一派,唯独画竹可成一派?个中缘由,我想,不是三言两语就可说清楚、道明白的。

竹,禾本科竹亚科植物的统称,多年生的木质化禾草植物,修长挺拔、疏畅洒落、苍翠葱郁。中国是竹的中心产区,其在中国文学艺术历史上登场甚早,早在我国第一部诗歌总集——《诗经》中就曾出现一些咏竹名句,比如用“绿竹猗猗”以颂竹之盛,用“籊籊竹竿”以美竹之长。《毛诗序》中说:“情动于中而行于言,言之不足,故嗟叹之。嗟叹之不足,故咏歌之。咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”情动于中而行于言——“言”,说话(听觉)也,文字(视觉)也,嗟叹、咏歌也都是言的一种,手舞足蹈是言不尽意之余,迫不得已所采取的肢体语言。用今天的话说,上述种种,都叫表达。文人骚客挥笔写字画画,一句话叫“笔歌墨舞”,是纸上的歌唱与舞蹈。竹之为物,刺激人们的感官,因竹心动、为竹感叹,自然而然发出赞美之声者,当是诗人;在案牍劳形之余、在吟诗作赋之余,为竹所吸引,情不自禁要将眼前之竹、胸中之竹其形、其貌、其姿、其态、其神、其韵直观呈现出来,并告诉别人,这些竹到底是什么、怎么样、意味着什么,此者就是画家。

文同就是这样一个人。文同以降,中国文人逐渐摸索出一套规律——也就是画竹的时候,自觉不自觉地将书法的用笔用在绘画上,这,特别有意思。与其说这种感悟来自巧合,毋宁说是一种必然。后来有人得出了“书画同源”的结论,并得到更后来者的认可。因为汉字最初“画成其物,随体诘诎”,每个字都有图画的意味。象形,是汉字最为突出的特征;其次,汉字字体丰富,既有甲骨文、金文、篆书,又有分书、楷书、草书;再次,汉字点画形式多变,人们在书写汉字时,要想把字写好,就必须掌握“永字八法”,即“侧、勒、弩、趯、策、掠、啄、磔”。唐代的李阳冰说:“昔王逸少工书十五年,偏攻‘永’字八法,以其八法之势,能通一切。”更有人用“永字八法”(的原理)来赏析汉字,发现我们所看到的就已经不再是一个个的字了,而是一个个完美的结构,一幅幅充满线条运动感的画面。且像赵孟頫这样的聪慧之士感悟到了书画之间的相同、相通之处——“石如飞白木如籀,写竹还应八法通,若也有人能会此,须知书画本来同。”清代那位画竹的高手郑板桥不仅用书法的运笔方式画竹子,而且将书法创作的方法论也借用了过来,他说,“书法有行款,竹更有行款,书法有浓淡,竹更有浓淡,书法有疏密,竹更有疏密……”历代画竹的高手们,眼观着竹、心想着竹、口念着竹,笔下写着、画着竹,写写画画之中,推竹及己、推己及竹,发现了竹子“本固、性直、心空、节贞”之四德和“刚、柔、忠、义、谦、常”之六品。竹子,已经从一种木质化禾草植物、一种审美对象,逐渐变成了一种气质的比喻、人格的象征和道德的尺度,自然之竹,便成为心灵之竹、精神之竹、人格之竹、情怀之竹、象征之竹、符号之竹、文化之竹了。

卢加强作品

继吴道子、文同之后,画竹圣手们再去面对竹子的时候,眼中之竹早就隔了一层又一层先入为主的态度、意识、情感、概念、观点、思想了,无论房前屋后实实在在的真竹,还是书法、绘画、诗作里虚拟之“假竹”,都已经不是吴道子、文同(字与可)之前那些猗猗绿竹了。吴道子、文与可当年画竹,多系对景写生,大概以摹形再现为主,吴、文之后,世代画竹者,举首望之,低头思之,朝夕相对者,均已非具体、自然、鲜活之竹,乃理性之竹、概念之竹、抽象之竹也,大多以形写神,强调妙在似与不似之间,以传神表现为主。今人画竹,更有深厚文化积淀附着在竹子之上,竹,已经失去了其天然、本真。自从吴道子、文同画竹以来,中国文人画竹者前赴后继,代不乏人,以竹自警、以竹自励、以竹自况者比比皆是,一部文人史,几乎就是一部咏竹、画竹史。这样的情形十分奇怪,全世界仅为中国所独有,假如要类比,大概只有西方美术上的裸体可与中国的竹子相提并论。

千江月画竹,肇因于文同故里。显然,并非他与幽篁翠竹的初遇,致其“情动于中”使然,乃为文同故事的熏陶以及墨竹绘画所展现的一种文人生活方式的吸引耳,是效法古代文人在道德情操上的一种自许的行为。悠久深厚的传统,在奠定今日审美高度的同时,很大程度上也是对今人的规约和限制。对待传统,态度很关键,以正确的态度待之,传统是财富,以错误的态度待之,传统就是包袱。在千江月画竹之前,已有无数名家大师可以仰望、膜拜,已有无数杰作精品可以临摹、研习,已有无数书论、诗论、画论可以咀嚼、融通,更有西方艺术实践和系统的美学理论可供辨析、参酌。毕竟如钱钟书先生所说“东海西海,心理攸同,南学北学,道术未裂”,我相信,只要足够聪明,世间诸种道理其实瞬间可懂。但绘画的确是一门手艺,而手艺不能马上练成,需有绳锯木断的决心和水滴石穿的毅力。千江月的勤奋令我吃惊,他算得上百忙之人,东南西北做讲座、搞策划,马不停蹄,居然能够做到每日六时即起,濡毫弄墨,不亦乐乎,颇有古人“闻鸡起舞”的作风。

审美王国,更多的是一个感性世界,世间之竹、眼前之竹、胸中之竹最终化变为画家笔下之竹,这是一个漫长的生命过程,与画家的知识、文化、修养、气质、趣味、性情和境界密不可分。一幅《墨竹图》摆在人们面前,功夫如何、手艺如何、趣味如何、境界如何,它一言不发却胜过千言万语,一切的一切均昭然天下。千江月画竹善于探源析流,颇具史家眼光,多思善谋而少盲动;且他又博览群书,古今中外美学理论功底扎实,又非常聪明地心摹手追一干当代名家,把自己的坐标找得准。用他自己的话说,“文同东坡之文气,吴镇谱系,夏昶之真书味,石涛之野战,板桥之瘦劲清雅,吴昌硕之金错刀,董寿平之率性,蒲华之水墨淋漓”都是他取之不尽、用之不竭的丰富营养,关键在于是否与他对得上路,关键在于他是否能够吸收、消化变成他自己的血肉、魂魄。在我看来,他的墨竹,有的水墨淋漓,激情澎湃;有的浓淡相宜,层次丰富;有的生机盎然,无论风竹雨竹,均气势盛大,氤氲着一种奔腾的生命气象,且都恣意率性,不僵化、不死板、不拘泥、无匠气,所作禽鸟灵动可喜,仿佛唤之能应,触之欲飞,情趣盎然。

卢加强作品

众所周知,千江之月仅为天上之一轮月耳。天上可有月,但江中并无一月,江中只有一月影而已。明月影徘徊于千江之中,一月顿成千月。千江月,寓“月映万川”之意,颇富禅机。云中之月与水中之月扑朔迷离,难分难辨,其美迷人,令人心旌摇荡;其象启人,令人反观自省。一轮月与千轮江月交相辉映,照耀一竿又一竿中国之竹、照耀一颗又一颗中国文人之心。一树一菩提,一竹一世界。竹,一枝一叶也罢,渭川千亩也罢,对善于洞幽烛微、融会贯通的千江月来说,都同样是进入审美王国的不二法门。画墨竹,无非水、墨、纸、笔、手、心的互动而已,他已经参悟到,点有点的性格,线有线的表情,面有面的格局,体有体的气势,并且在常年的具体创作中深思之、品匝之、琢磨之、掂量之,已颇有心得。他的诗《好画应合三人行》说:“好画应合三人行,古人今人与本人。一脉宗亲时代风,自家面目别样心。”据画家自己说,他也曾研习过郑板桥,但是,他最终放弃了,为什么?因郑板桥的气质与自己的气质相差甚远,郑板桥是典型的江南文人,闲逸儒雅,以精致胜;而他自己风风火火,粗犷豪放,当以气势胜。是以,千江月之竹,往往激情涌动,野逸狂放,生命力极其健旺——那,才是他的墨竹!墨竹是最为典型的中国文人画,远追古人、旁视今人、反观本人,当然十分重要,但笔者以为,还当参考洋人,毕竟,如今已是地球村时代了。

千江月画竹,因与文同之缘分而始,自认宿命、自承使命,凸显了一个真正的当代文化人的文化情怀、文化自觉和文化担当。关键他对画竹有着浓厚的兴趣,兴趣,是一个人的才华所透露出来的隐约消息。“昨夜清风入我怀,吹得墨竹满书斋。”千江月为他的咏竹生活而快意、惬意,为他的写竹光阴而痴迷、沉醉,他不缺天赋、勤奋与激情,不缺方法和思想,且又正值年富力强之际,未来还十分漫长。我始终相信,中国画家的“功夫”是由“工夫”奠定的,时间是不可或缺的要素。首先必须是一个诗人、一个书法家,然后才能成为一个国画家。书法训练为绘画准备笔墨功夫,诗歌(文学)修养为绘画准备表现内容、趣味、风格和意境。正如张汀先生所言:“笔墨是底线、诗意是底蕴。”诚哉斯言!绘画艺术精进的过程,严格说来,就是画家修行的过程,修行是因,艺术是果。假以年岁,我相信,他的墨竹定将名噪天下,为自己觅得一席之地。我们完全可以期待他取得更大的成就!