书法作为中华民族最具代表性的传统艺术形式,有着博大精深的文化内涵和无与伦比的艺术魅力。这在当代已形成共识,于是人们就不难理解著名旅法学者熊秉明先生“书法是中国文化核心的核心”的论断。如果不懂得中国书法及其艺术灵感,就无法谈论中国的艺术。比方说,中国的建筑,不管是牌楼、亭子还是庙宇,没有任何一种建筑的和谐感与形式美,不是导源于某种中国书法的风格。”宗白华先生则从民族审美心理着眼,从民族特有的宇宙意识和生命意识出发,思考何以中国文字的书写会成为高尚的艺术。他在《与沈子善论书》中写道:“中国文化与艺术,自有其特具精神贯注于一切中,而书法自为其中心代表。”

毫无疑问,中国书法作为中华传统文化中的精粹,不仅承载着中华民族的伟大智慧和审美追求,更是自我修身,表现精神境界的艺术形式。因此,中国书法的美学精神也就构成为中华美学精神的重要部分,讨论中国书法审美趣味在历代的演变发展既有理论上的价值,同时又可为当代中国书法创作带来借鉴与思考。

作为一个美学范畴,艺术上所谓的“趣”(或称审美趣味)通常有两重涵义:一是韵律美,它是有韵味的形式。正如美学家王朝闻所界定的“它是指自然事物的一些属性如色彩、线条、声音等,在一种合规律的联系如整齐一律、均衡对称、多样统一等中所呈现出来的那些可以引起美感的审美特性”。二是意蕴美,它是有意义的形式,它形成于对象特征和主体理想的社会观念的吻合。比较上述两种美,我们进而知道,“韵律美是以形式化的情趣为其心理内容,是趣味的形式体现;意蕴美是以形式化的情志为其心理内容,是社会观念的形式体现”。书法作为一门线条的造型艺术,它自然有其特定的韵律美。同时,它作为一门人们借笔墨文字来抒情达意的抽象艺术,又更充分地体现出丰富的意蕴美,加之历史的层层积淀,因而,书法呈现出斑斓缤纷的格局,吸引后继者探幽析微,览胜觅宝。在书法领域内,人们追求“趣”的步履始终坚实而有力,并呈现出各不相同的态势。

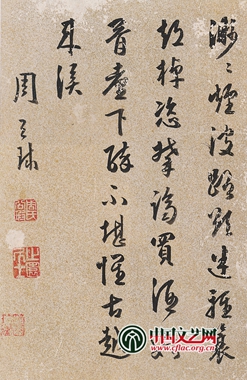

行书七绝诗页(明) 周天球

一 理趣 书法作品必须充分发挥文字的造形性以增强书法的表现力

熊秉明先生在《中国书法理论体系》一书中从纯造形的观点出发,把书法划分成理性派和感性派两派。所谓“理性派”,着眼于书法的结构秩序,偏重静态的建筑性的美的规律。在实际创作中,初唐的欧、虞等即为代表,他们在创作时“绝虑凝神,心正气和”,而完成后的作品“点画调匀,上下均平”。实际上,理性派表现出的规律的美正和后人所津津乐道的“唐人尚法”相对应。所谓“感性派”,则着眼于书法的气势变化,偏重动态,富有韵律美的规律。细加区分的话,感性派又可划分为两派:一派着眼于创作时笔意的舒快,如唐代草书大家怀素,“心手相师势转奇,诡形怪状翻合宜。”这是一种富有生命力的跃动。另一派侧重于笔墨效果。如清代的刘墉、何绍基等书家借助笔、墨、纸等工具,在笔情墨趣表现上比理性派自觉、开放。

尽管理性派和感性派的创作方式、心境及追求的书法效果不一样,但两派都认为,好的书法作品必须充分发挥文字的造形性(但并不意味着要超越文字的可读性)以增强书法的表现力。因此,它们所体现的美无疑都属于韵律美的范畴。

二 情趣 情感是一切的主宰,书法也因有了情感的融入而表现出强大的生命力

如果把理性派的创作方法看成是古典主义的话,那么,以抒情为旨归,追求主观表现的创作方法则自然属于浪漫主义了。唐代的张旭、五代的杨凝式、明代的祝允明等便是这种创作思潮的代表书家。这类书家主张借书法来“达其情性,形其哀乐”。祝允明概括道:“喜则气和而字舒,怒则气粗而字险,哀则气郁而字敛,乐则气平而字丽。情有轻重,则字之敛舒险丽,亦有浅深;变化无穷,气之清和肃壮,奇丽古淡,互有出入。”人的情感、心态发生了变化,书法就呈现出不同的情趣。明人李日华则从微观的角度揭示这一规律:“古人作一段书,必别立一种意治。若《黄庭》之玄淡简远、《乐毅》之英采沉鸷、《兰亭》之俯仰尽态、《洛神》之飘飘凝伫,各自标新拔异,前乎后乎,亦不相师,此是何等境界,断断乎不在笔墨间得之,可不于自己灵明上大加淬治而来。”因而,浪漫主义正是对古典主义的反拨。那个“脱帽露顶王公前”的草圣张旭便是把这一倾向推到极致的一位抒情大师。在这里,情感分明是一切的主宰,书法也因有了情感的融入而表现出强大的生命力。

三 意趣 书法审美的触角从历来相对狭隘的庙堂之书、文人之风扩展到鲜为人知的民间书法

书法史上有所谓“宋人尚意”之说,“意者,理想之探求,意蕴之流溢,个性之抒发,风神之呈露也。宋人用意,故各具面目。面目者,艺术个性之流露也,宋人用意,但不是不合理法,其面目奇而不怪,意生法中,故宋人书无装腔作势,诡形怪异之态。”宋人用意,尽管也追求个性表现,但与张旭式浪漫派的执着专注不同,他们重在自由表现,重在信手一挥之间的潇洒感觉,故熊秉明先生所说的“有游戏遣兴的成分”算是点到了实质。这方面,号称“刷字”的米芾直言不讳:“要之皆一戏,不当问拙工。意足我自足,放笔一戏空。”而且宋代书家破天荒地提出了“天真烂漫是吾师”“我书意造本无法”的口号,甚至把“丑”引入书法美的领域中。米芾式的尚意派则以书法为人生,超脱至极,而且,正因为这般超脱大大拓展了书法美的领域。

循着这一思路,我们欣喜地看到明末清初掀起的以傅山、徐渭、黄道周、张瑞图、王铎等为代表的狂怪大潮正是宋人尚意之风的极端表现。“宁拙毋巧”“宁丑毋媚”的外形表达出书家内心不可压抑的慷慨愤郁之情,在这种惊世骇俗的宣泄中,书法所固有的那种秩序之美被超越了,观者感受更多的却是那跃然纸上的强烈个性!理解到这一点,谁能怀疑清代刘熙载在《书概》中提出的“丑到极处便是美到极处”这一论断的合理性?

这是时代使然,大势所趋。清乾嘉以后我们便看到了一股更为波澜壮阔的碑学大潮如火山一样喷涌而出。书法审美的触角从历来相对狭隘的庙堂之书、文人之风扩展到鲜为人知的民间书法。清末政治上的革新派领袖康有为在书法领域内也摇旗呐喊,终于一场以古为新、借古开今的书法革新运动来到了。“北魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像,而骨肉峻宕,拙厚中皆有异态,构字皆紧密非常,岂与晋世皆当书之会耶,何其工也!”这“新理异态”便是清代碑学大师们用以矫正靡弱时弊的新的“意趣”。

四 韵趣 有别于“严正”“浪漫”“狂怪”的放逸之趣

长期以来,中国书法的发展一直受到道家思想熏染,而呈现出明显的有别于“严正”“浪漫”“狂怪”的放逸之趣,即所谓的“韵”。玄学笼罩的魏晋时期便是这“韵”独步的时代。在魏晋人,这“韵”不是刻意造作,而是人生观的自然流露。及至后世,真正能得其神韵的,唯元之倪云林、明之王雅宜、董玄宰等少数几家。究其原因,谓“放逸”之姿易得,而“放逸”之神难求。即便如米南宫、黄山谷之辈也不过打了个擦边球,欲求晋韵而未得,最后便任其自由发挥去了。

历史上佛教对书法发展的影响也不可低估。一些著名的禅僧如南朝智永、唐代怀素、明代朱耷、近代弘一以及日本的良宽无不受其影响,从而在书法史上独树一帜。苏东坡评智永的书法云:“永禅师书,骨气深稳,体兼众妙,精能之至,反造疏淡。如观陶彭泽诗,初若散缓不收,反复不已,乃识其奇趣。”这是从审美心理的角度去把握禅趣的。而刘熙载《书概》则从创作心理的角度去比较“禅趣”和“情趣”的不同:“张长史书悲喜双用;怀素书悲喜双遣。”对此,熊秉明先生有中肯的阐发:“张旭的草书是热情澎湃的倾吐,怀素的草书是排除情感的、抽象的玄意的挥扫。”故对于禅趣书法,我们切不可用世间通常的审美眼光去观照,否则,充溢其间的雅拙空灵之趣便难以体悟。

上述对书法之“趣”的审美界定以及历史分析使我们无法回避这样的事实:书法之“趣”是一个有着丰富深刻内涵的概念,当一个时代的文化思想、社会风尚及审美观念或一个艺术家的生活遭遇、审美追求发生变化,则书法之“趣”的内涵也会随之而发生转变。然而,尽管这种变化千差万别,但只要有艺术存在,则书法之“趣”也就无时不在,无处不在。古代如此,当代也不例外。当然,今人追求之“趣”有别于前人,这是我们这个时代的特点和书法发展的内在规律所决定的。前些年,当代书法创作在“尚趣”意识的驱使下“蔓延着一种浮躁情绪”,终于酿成了率意潦草、任笔为体的“流行书风”。我认为产生这一时弊的原因是对中国书法的本质和传统理解、把握得不够,或对外来文化思潮,特别是日本前卫书法的消化不够。另外,尚有两个重要原因未能引起书坛的重视:其一,由于书法理论界本身对“趣”的真实内涵揭示不够,从而导致在审美追求上的“误解”,在创作上的偏差——过分追求作品的形式感而不择手段,甚至以牺牲精神内涵为代价。其二,今人作书喜涉草体、稿书,以为草体、稿书最易抒发感情,表现个性,实是一大偏见。其实,前人早已给我们提出警告:“作书草率最难。”古人稿书,虽是随意潇洒,纯任自然,但却是书家们兴致所至而作,它是规律和自由、法和意、形和神高度统一的结果。翁方纲深刻地指出:“今人论书,以颜公三稿皆信手点窣所为,故谓不加意之书更妙,然亦不可以概论也。有加意而愈妙者,有不加意而愈妙者。若概以不加意为工,则亦非持平之论耳。”艺术创作上的自由境界,无有不从加意中来。当代书人认识上的失误导致了当今书坛丑怪成风,甚至有人干脆搬出傅山“四宁四毋”理论作为率尔操觚者据。殊不知“四宁四毋”理论的提出有其特定的社会历史背景,更何况其真义并非丑怪恶拙。若习书者不能理解丑、媚、支离、轻滑、真率、安排的关系,终将落得个野狐禅。明人汤临初说:“今人未知执笔,妄逐时好,目不睹古人之迹,心不悟点画之方,谬加己意,自谓新奇,遂令散漫无端,颠末不属,虽异书佐亦奚取焉!”

追求书法理趣、情趣、意趣、韵趣、禅趣,理所当然,然而,“笔性墨情,皆以其人之性情为本。是则理性情者,书之首务也”。今之众人竞逐书趣,不理性情,盲目趋时,东施效颦,所失在“真”。艺术没有了真性情,其形式再好也不过是一具毫无生命力的躯壳。真正有实力的书家是那些既不排斥形式美的追求又保持鲜明个性,大巧若拙,大朴不雕的探索者。

上述对书法之“趣”的审美界定以及历史分析使我们无法回避这样的事实:书法之“趣”是一个有着丰富深刻内涵的概念,当一个时代的文化思想、社会风尚及审美观念或一个艺术家的生活遭遇、审美追求发生变化,则书法之“趣”的内涵也会随之而发生转变。然而,尽管这种变化千差万别,但只要有艺术存在,则书法之“趣”也就无时不在,无处不在。古代如此,当代也不例外。当然,今人追求之“趣”有别于前人,这是我们这个时代的特点和书法发展的内在规律所决定的。前些年,当代书法创作在“尚趣”意识的驱使下“蔓延着一种浮躁情绪”,终于酿成了率意潦草、任笔为体的“流行书风”。我认为产生这一时弊的原因是对中国书法的本质和传统理解、把握得不够,或对外来文化思潮,特别是日本前卫书法的消化不够。另外,尚有两个重要原因未能引起书坛的重视:其一,由于书法理论界本身对“趣”的真实内涵揭示不够,从而导致在审美追求上的“误解”,在创作上的偏差——过分追求作品的形式感而不择手段,甚至以牺牲精神内涵为代价。其二,今人作书喜涉草体、稿书,以为草体、稿书最易抒发感情,表现个性,实是一大偏见。其实,前人早已给我们提出警告:“作书草率最难。”古人稿书,虽是随意潇洒,纯任自然,但却是书家们兴致所至而作,它是规律和自由、法和意、形和神高度统一的结果。翁方纲深刻地指出:“今人论书,以颜公三稿皆信手点窣所为,故谓不加意之书更妙,然亦不可以概论也。有加意而愈妙者,有不加意而愈妙者。若概以不加意为工,则亦非持平之论耳。”艺术创作上的自由境界,无有不从加意中来。当代书人认识上的失误导致了当今书坛丑怪成风,甚至有人干脆搬出傅山“四宁四毋”理论作为率尔操觚者据。殊不知“四宁四毋”理论的提出有其特定的社会历史背景,更何况其真义并非丑怪恶拙。若习书者不能理解丑、媚、支离、轻滑、真率、安排的关系,终将落得个野狐禅。明人汤临初说:“今人未知执笔,妄逐时好,目不睹古人之迹,心不悟点画之方,谬加己意,自谓新奇,遂令散漫无端,颠末不属,虽异书佐亦奚取焉!”

追求书法理趣、情趣、意趣、韵趣、禅趣,理所当然,然而,“笔性墨情,皆以其人之性情为本。是则理性情者,书之首务也”。今之众人竞逐书趣,不理性情,盲目趋时,东施效颦,所失在“真”。艺术没有了真性情,其形式再好也不过是一具毫无生命力的躯壳。真正有实力的书家是那些既不排斥形式美的追求又保持鲜明个性,大巧若拙,大朴不雕的探索者。